L’opposition à Christophe Cabri demande à s’exprimer dans le bulletin municipal

|

| Barbara Lachamp et Hélène Dubus Héraud interpellent le maire |

|

| Hélène Dubus Héraud aurait souhaité un bulletin municipal "plus cosy et moins luxueux" |

L'information journalistique en Charente-Maritime : portraits, actualités politiques,

vie culturelle, artistique, patrimoine, histoire, voyages

L’opposition à Christophe Cabri demande à s’exprimer dans le bulletin municipal

|

| Barbara Lachamp et Hélène Dubus Héraud interpellent le maire |

|

| Hélène Dubus Héraud aurait souhaité un bulletin municipal "plus cosy et moins luxueux" |

L’année 2024 est exceptionnelle pour la Société des Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis. En effet, en 1874, cette vénérable association voyait le jour ; cette année, elle fêtera donc son 150ème anniversaire. Le bulletin qui paraissait à l’époque a disparu au fil du temps, mais en 1975, un groupe de sociétés savantes s’est regroupé au sein d’une fédération, la Fédération des Sociétés Savantes de la Charente-Maritime. Elle a décidé de lui redonner vie sous le nom Revue de la Saintonge et de l’Aunis.

Le thème choisi pour les conférences gravitera sera autour des documents dits du for privé. « Les écrits du for privé, aussi appelés ego-documents, sont des textes non littéraires. Ils vont du simple livre de raison ou livre de famille aux formes plus complexes du diaire, de l’autobiographie, des mémoires historiques, et de toutes les sortes de journaux (intime, militaire, de voyage, diplomatique, médical) » expliquent les spécialistes. Ce thème est l’occasion de faire connaître des archives inédites, des écrits personnels, souvent oubliés ou très peu connus.

Programme (les conférences sont ouvertes à tous)

Lieu de rendez-vous : Salle Saintonge, 11 rue Fernand Chapsal, à Saintes

Samedi 19 octobre

9 h 30 : Accueil et allocution du maire de Saintes

10 h-11 h: Présentation de la Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis à l'occasion de son 150ème anniversaire

11 h -12 h : Conférence inaugurale du congrès par le président de la FHSO, le professeur Michel Figeac, et le dr Jean-François Viaud

• L'après-midi

Salle 1/L'éclairage du for privé sur les questions économiques

14 h : Jacques Boucard, « le journal du notaire Herpin, une source majeure pour l'économie de l'Ile de Ré (fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle) »

14 h 30 : Jean-Pierre Poussou, « De l'intérêt des livres de raison pour l'histoire des salaires »

15 h : Hubert Bonin, « Les fonds privés et l'histoire du capitalisme girondin des XIXème et XXème siècles »

15 h 30-16 h : Discussions et pause

Voyages, villégiature et loisirs

16 h : Jacques et Caroline Lanneluc, « Un été de 1869 à Arcachon - Joumal de voyage »

16 h 30 : Maylis Laferrère, « La palombière de Mirefleur. Joumal de chasse 1935-1936 »

17 h : Chantal Boone, « Quand des plaques de verre écrivent un roman familial. Le fonds Trubert aux Archives départementales des Landes »

17 h 30 - 18 h : Discussions et pause

Salle 2/Études de correspondances

14 h : Pascal Even: la passion de la collection ; la correspondance de deux érudits, l'intendant Michel Bégon et Esprit Cabart de Villermont

14h30 : Claire Morizet, « La correspondance inédite du chevalier de Vivens (1697-1780) »

15 h : Mickaël Belleaubre : Un fils, un frère, un colonisateur. La relation épistolaire d'un Lot-et-Garonnais en Indochine (1890-1900)

15 h 20 Isabelle Antonutti : Chroniques intime. Cinq cents lettres familiales, 1900-1960, au fil de l'histoire

16 h -16 h 30 Discussions et Pause

Salle 2/Religion et spiritualité

16 h 30 : Éric Suire, « Le Récit de sa vie écrit par elle-méme : la confession mystique de Marie-Eustelle Harpain »

17 h : Nicolas Champ, les écrits du for privé protestant de Charente-Inférieure (XIXème siècle, première moitié du XXème)

17 h 30-18 h : Discussions et pause

18 h : Assemblées Générales de la FHSO et de la FSSCM

Dimanche 20 octobre 2024 (matin)

Salle 1/Trajectoires individuelles et familiales au prisme du for privé

9 h : Valentin Barrière, Nobelesse rurale et livre de raison, le journalier d'Etienne de Fisson, sieur de Gadebor (1674-1725)

9 h 30 : Laurent Coste, « L'histoire familiale des Gorostarzu »

10 h : Pauline Valade, « Les Annales de Nicolas Menin : une écriture de soi hybride, au cœur de Paris et du mariage de Louis XV (1724-1725) »

10 h - 10 h 30 : Discussions et pause

11 h : Didier Poton, "Au long de ma mémoire", Eugène Réveillaud (1851-1935)

11 h 30 : Armelle Bonin, « Robert Duchez, instituteur, résistant, homme politique et journaliste arcachonnais, à travers ses documents personnels déposés aux ADG.

Salle 2/La Révolution et l'Empire

9 h : Marie-Hélène Parfait, « François-Guillaume Marillet: Histoire secrète de la Révolution à Saintes, 1789-1795 »

9 h 30: Clément Piquet « Ecrire la Révolution et s'écrire soi : récit des premières semaines de la Révolution Française par Paul Nairac, député et négociant de Bordeaux (mai-juillet 1789)»

10 h : Didier Colus, « Le journal d'émigration de Picrre de Bremond d'Ars »

10 h 30-11 h : Discussions et pause

11 h : Gonzague Espinosa-Dassonneville, « Le livre de raison du baron de Cauna (1813-1814). Vivre l'invasion du Sud-Ouest depuis l'arrière »

11 h 30 : Thomas Faure, « Laporte fils : un témoin des Cent-Jours à Bordeaux »

• Dans l'après-midi, visite de l'amphithéâtre gallo-romain et de la crypte de l'église Saint-Eutrope

Samedi, la société des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis a visité l'église de Bouteville en Charente, guidée par Gérard Rousseau, président de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine, et Jean-Paul Gaillard. Cette église, ancien prieuré, a beaucoup souffert, perdant sa nef lors de la Guerre de Cent Ans et les guerres de religion opposant Catholiques et Protestants. Ne subsistent de cette partie qu'un mur et des colonnes. Remaniée, elle conserve toutefois une partie historique intéressante et des fresques dont Sainte-Catherine, vierge et martyre qui aurait vécu au début du IVᵉ siècle. Des restaurations de ce bel édifice, qui souffre de l'humidité en particulier, seraient les bienvenues.

|

| L'ancienne entrée de l'église |

|

| Vestiges de colonnes et mur de la nef |

|

| Le portail actuel |

|

| Visite guidée par MM. Rousseau et Gaillard |

|

| Le chœur |

|

| Intéressants chapiteaux Un peu d'histoire : |

L'église primitive de Bouteville daterait du XIème siècle. Au XIIème siècle, est ajoutée la chapelle du sud, édifiée sur une crypte. Pétronille, épouse du Comte d'Angoulême, G. Taillefer, est enterrée devant l'église et on peut encore lire son épitaphe près de la porte d'entrée.

|

| En souvenir de Pétronille, épouse du comte d'Angoulême |

|

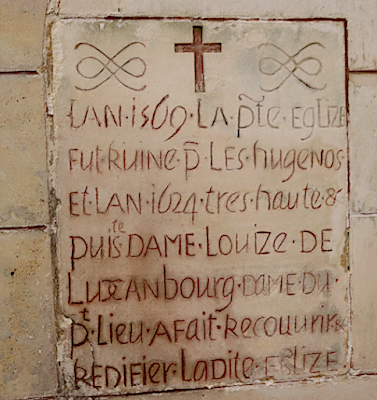

| Reconstruction de l'église par Louise de Luxembourg |

|

| Sépulture du frère Jean Mercier (1534) |

|

| Cet ensemble est à valoriser |

|

| Fresque de Sainte-Catherine |

« La cloche de l'église a été souvent remplacée ou refondue. Brisée en 1548 lors de la Révolte de la Gabelle, elle est encore détruite lors de l'incendie de l'église en 1569. Le 20 mars 1609, Mathurin Bedoire, marchand, et Guillaume Mongin, sergent royal, demeurant au bourg, tant en leur nom que comme ayant la charge expresse des autres habitants de la dite paroisse, suivant procuration du 23 février 1607 reçue par Me Roy, notaire royal, traitent avec les frères Poupeau, maîtres-fondeurs à Angoulême, pour la refonte de la cloche.

En 1731, le curé Jean Rullier demande une somme de 200 livres pour la refonte de la cloche. Le 21 décembre 1731, le syndic, Pierre Virollaud, réunit les habitants devant l'église et leur communique la demande du curé. Après avoir déclaré que la paroisse était accablée par les impositions, ils acceptent, pour montrer leur foi et en reconnaissant d'ailleurs que la cloche avait besoin d'être refondue, de prendre à leur charge les dépenses nécessaires. Toutefois, ils estiment que 180 livres sont suffisantes. La cloche ne peut terminer son siècle. Fêlée le 25 avril 1829, le curé doit, une fois de plus, la faire refondre.

Le 28 février 1830, il traite avec Jean Ibry, fondeur et poêlier, à Barbezieux. Celui-ci s'engage à fournir une cloche pesant 635 livres pour 532 Francs. Il en livre une pesant 772 livres et demanda un supplément de prix. Le curé accepte de lui verser 212 Francs de plus, mais, en montant la cloche, Ibry la casse. Il doit en fondre une autre. Son poids est de 750 livres seulement : Ibry veut exiger le prix accepté pour celle qu'il avait cassée. Le curé refuse et un procès est intenté. Finalement, on transige et la cloche est payée 726 Francs.

Ibry prend l'engagement de l'installer dans le clocher avant une semaine. Elle est mise en place en février 1834. Fatalité, son existence est courte. Elle est cassée en 1848.

Découragé par l'expérience précédente, le curé Bruneteau des Mesnards hésite à la faire remplacer et continue à s'en servir. Prudent, l'Evêque interdit de la faire sonner et le 29 juin 1850, de nouveau, le curé est obligé de traiter avec Léonard Lanouaille-Dumas, fondeur à Saintes, qui prend l'engagement de fournir une cloche de 380 kilos pour un prix de 579 Francs. La cloche est montée le 12 novembre 1850. Elle a pour parrain Antoine Marcombe, maire, et pour marraine, Henriette Charbonnier, sa femme.

Comme la précédente, elle ne dure pas longtemps. En 1873, de jeunes mariés, pour se conformer à l'usage, veulent avant de quitter l'église l'associer à leur joie. Dans leur désir de se rendre le sort plus favorable, ils la font sonner avec tant de vigueur qu'ils la cassent !

La cloche qui carillonne joyeusement aux heures d'allégresse, qui tinte plaintivement aux jours de deuil, associée intimement à tous les évènements de la paroisse, ne peut rester longtemps sans faire entendre sa voix. Elle est donc refondue en mai 1875 par Vauthier, fondeur à Saint-Emilion, et bénite le 6 juin 1875 par le curé de Verrières.

La refonte de la cloche coûte 790 Francs. Une souscription permet de recueillir 375 Francs. Le ministre des Cultes alloue 250 Francs et le conseil municipal verse 165 Francs.

Pour que nul, à l'avenir, ne puisse faire sonner la cloche sans la présence et l'assistance du sacristain, la corde est enfermée dans un placard, le long d'un pilier, à gauche en entrant dans l'église. Depuis longtemps, on lui a rendu la liberté !

Au cours d'une visite faite dans le clocher en septembre 1937, il est apparu qu'une des pièces qui soutiennent la cloche, était cassée et qu'elle pouvait s'écrouler d'un moment à l'autre. Comme il n'existe au dessous qu'un plancher qui n'aurait pu résister à un tel poids, le sonneur risquait d'être écrasé. Averti, le maire fit, le jour même, exécuter les réparations nécessaires. Le danger n'était pas imaginaire. Coïncidence curieuse, le même jour, la cloche de Montguyon tombait sur le plancher du clocher et le défonçait. Elle fut heureusement arrêtée par la voûte en pierre de l'église. A Bouteville, il n'y aurait pas eu de voûte pour la retenir.

Elu maire en 1989, Jacques Deslias fait motoriser le mécanisme de la cloche. Depuis elle sonne régulièrement. Lorsqu'il arrive parfois que celle-ci soit en panne, elle manque beaucoup aux habitants.

La demi-coupole du clocher, qui devenait dangereuse (pierres descellées et tombées par terre), a été restaurée par les membres du conseil municipal en 1990, dirigés par l'un d'entre eux, Michel Lagarde.

Deux échafaudages superposés l'un sur l'autre furent installés pour atteindre la hauteur de 18 mètres par Alain Vincent, menuisier-charpentier, voisin de l'édifice, président du comité des fêtes de la commune. En même temps, furent changées des poutres et les planches du plancher du clocher. M. Croiset, propriétaire du Logis de Flaville à Bonneuil, fit don de plusieurs chênes de sa forêt « les Garennes » débités en planches. Par un montage astucieux, l'ensemble fut monté là-haut par un câble, une poulie et un tracteur. C'est grâce à ces personnes de bonne volonté que le clocher fut restauré à moindre coût.

Le battant d'origine de la cloche a été changé en 2009 ».

De l'enlèvement d'Isabelle d'Angoulême devenue reine d'Angleterre aux projets de Grand Cognac, huit siècles d'histoire en terre charentaise !

|

| Une imposante construction (@CA Grand Cognac) |

|

| La nouvelle aile vitrée |

Le premier texte faisant référence à Bouteville date de 866. Il y a quelques années, avant que ne commence le chantier de restauration, un diagnostic a été effectué par l'INRAP à la demande de Grand Cognac qui voulait en savoir davantage sur la qualité archéologique du site. Des sondages ont eu lieu notamment à l'entrée : on a trouvé des silos, des fosses aménagées dans le rocher et de la céramique datant de l'époque carolingienne. La légende prétend que sur le site, se trouvait une villa gallo-romaine. « Cette hypothèse paraît improbable car ces grandes exploitations agricoles étaient plutôt situées dans la plaine » remarquent des spécialistes. D'après les dernières recherches au niveau toponymique, une zone aurait été occupée par les Wisigoths après la conquête romaine : « on a relevé l'implantation d'une habitation d'un nommé Boto ».

Au XIe siècle, il est fait mention de Bouteville : « Il est apporté en dot lors du mariage de Geoffroy Taillefer, le fils du comte d'Angoulême Guillaume IV, avec Pétronille, fille du seigneur d'Archiac ». L’histoire commence réellement quand il est question d’Isabelle Taillefer, fille du comte Aymar, et de Jean sans Terre, fils d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II d’Angleterre. La chronique raconte qu’alors promise à Hugues IX le Brun, elle a été enlevée par Jean sans Terre qui l’a épousée. Elle n’y perd pas au change puisqu’elle devient reine d’Angleterre. Simple question de pouvoir et de stratégie quant aux possessions des terres ! A la mort de son mari, elle convole en justes noces avec Hugues X de Lusignan, comte de la Marche… et fils de son ancien prétendant. De sa première union, elle a cinq enfants, neuf de la seconde.

Durant de nombreuses années, Bouteville a donc été une possession anglaise des Plantagenêt et le célèbre Richard Cœur de Lion (frère de Jean sans Terre) y serait passé : « on n'en a pas la preuve. Il guerroyait dans la région et il est mort à Châlus en Haute Vienne, ce qui n'est pas très loin. On évoque aussi la venue du Prince Noir. Cela n’a rien d’impossible. Lors des fouilles au château de Merpins, on a retrouvé de nombreuses monnaies du Prince Noir précisément » souligne Jean-Paul Gaillard. Et d’ajouter : « Sur notre territoire, la guerre de Cent Ans a débuté bien avant 1337 en raison de l'enlèvement d'Isabelle Taillefer. Les hostilités entre Anglais et Français ont commencé dès cette époque, les Lusignan se sentant humiliés tant dans leur honneur que leurs projets matrimoniaux ».

Par la suite, les textes sont plus fournis. Lors du traité de Brétigny en 1360, des places-fortes françaises sont cédées au Roi d'Angleterre. Le château de Bouteville est remis à son représentant, Jean Chandos en 1361. Dans les comptes conservés à Londres aux Archives Nationales, il existe des traces des réparations faites à Bouteville pendant trois ans. De grosses sommes d'argent sont dépensées pour rétablir la forteresse. « De ce château médiéval qui a été tantôt sous contrôle anglais, tantôt français, on ne savait pas grand-chose jusqu'au récent sondage archéologique. Au moment des diagnostics, les chercheurs sont tombés sur un reste de pont levis, un double fossé, vraisemblablement des aménagements du XIVe siècle faits par les Anglais. La base de la petite tour serait du XIIIe siècle. Dans les salles basses, les fenêtres ont été creusées dans l'épaisseur de la maçonnerie du mur du Moyen-Age. On a donc utilisé une partie de la forteresse médiévale pour installer le château Renaissance qui a suivi. Dans l'intérieur de la cour, un sondage a révélé les fondations de l'aile qui a été remplacée par l'actuelle verrière. Un peu plus loin, on a retrouvé la base du donjon recherché pendant des lustres ! Il devait ressembler à celui de Pons avec des contreforts plats, des murs de deux mètres d'épaisseur, dix mètres de côté sur 14 mètres. Sur ce site, il faut imaginer un gros donjon de 30 mètres de hauteur ! Une fouille est programmée sur les abords et en contre-bas pour rechercher des traces de fortifications et d'éventuels autres habitats du haut Moyen Age. En fonction des résultats, on s'intéressera à l'intérieur de la cour. D'après l'archéologue, près du donjon, pourraient se trouver les bases d’une habitation et une chapelle castrale » explique l’historien.Les ancêtres de François 1er réalisent des travaux à Bouteville pour le consolider. Devenu Roi de France, François 1er donne en jouissance la seigneurie de Bouteville à Claude de Montmorency qui le garde vingt ans, de 1530 à 1550. Ensuite, il revient à Pic de la Mirande, famille de banquiers. « Il y a quelques années aux archives d'Angoulême, j'ai trouvé un bail à ferme signé Pic de la Mirande, preuve que cet homme a séjourné ici ».

Lors des guerres de religion, le château de Bouteville, comme ceux de Châteauneuf et Merpins, sert de repaire aux troupes protestantes jusqu'à l'avènement d'Henri IV. En 1577, leurs démolitions sont ordonnées par arrêtés. « Ces lettres patentes d'Henri III sont conservées à Angoulême. Pour Bouteville, on dispose de l'arrêté, de la mise aux enchères de la démolition et celle des matériaux. Lors de la vente des pierres, se manifeste une descendante de Pic de la Mirande. Ayant aménagé un logis et engagé des frais, elle souhaite être dédommagée des travaux qu'elle a effectués dans le château ». Le pouvoir royal répond négativement.

|

| Cour intérieure du château. Entièrement refaite, la verrière accueille désormais des manifestations |

Béon de Massès décède en 1607 à Paris. Enterré dans l'église des Cordeliers qui n'existe plus, il a donné son cœur de la ville de Saintes. Il se trouve dans la cathédrale de Saint-Pierre accompagné d’une plaque d'ardoise avec une épitaphe. Il était lieutenant général du Roi des provinces d'Angoumois, Saintonge, Aunis, Périgord et Limousin.

En 1624, le château est achevé. Toutefois, le programme de sculptures a été arrêté faute de moyens (ainsi que les écoulements pluviaux). Selon Paul de Lacroix, « Bernard de Béon du Massès et Louise de Luxembourg firent bâtir le château de Bouteville sur une vaste plateforme quadrangulaire. La façade principale, qui a vue au levant, était flanquée de deux énormes tours. Un crénellement continu, surmontant les toits de tout l’édifice, lui donnait de loin l’aspect d’une forteresse, mais on s’apercevait bien vite que ces créneaux n’étaient qu’un ornement gracieux ».

Le domaine reste dans la maison de Béon de Massès jusqu'en 1726, puis il est occupé par Henri de Bruzac-Hautefort qui fait procéder à des transformations. En 1788, le comte d'Artois commence sa rénovation. À la Révolution, le château est vendu comme bien national à la suite de l'émigration de son propriétaire. Il est acheté par un marchand de Bouteville, Antoine Marcombe. Ses descendants finissent par vendre, entre 1892 et 1895, la cheminée monumentale de la grande salle, des sculptures de la grosse tour, les merlons décoratifs de l’aile principale.

Dans les années 1930, suivent Richard de Segonzac et, à partir de 1935, la famille Joyet. Livré à lui-même, le château est vandalisé et pillé. Préoccupées par le devenir de ce fleuron, plusieurs associations de sauvegarde se succèdent et tirent la sonnette d'alarme. En 1984, le château est classé monument historique. En 1994, il devient propriété de la commune pour le franc symbolique avant d’être confié à la Communauté de Communes de Châteauneuf (qui sauve l’aile Est, la petite tour et le pont). Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération de Grand Cognac y a mené un projet ambitieux de préservation et de valorisation. Le montant de l’ensemble des travaux et études est estimé à 4,7 millions d’euros.

La 3ème phase des travaux est maintenant terminée. Elle concernait le porche, la grande salle, la verrière, etc. Une 4ème phase est prévue prochainement.

|

| Magnifique ! |

|

| Un détail de la cheminée |

• A voir sur les murs du château des graffiti de bateaux réalisés par des prisonniers espagnols détenus à Bouteville au XVIIIe siècle (1794), capturés sur le bateau de guerre Alcudia durant la guerre franco-espagnole. Mis à la disposition de la population pour travailler dans les champs, ils sont restés trois à quatre mois. Par la suite, certains se sont mariés dans la région.

Cette société, composée d’un cercle d’érudits, va bientôt fêter ses 150 ans à Saintes lors d’un colloque organisé avec la Fédération Historique du Sud-Ouest et la Fédération des Sociétés Savantes de la Charente-Maritime. Samedi, elle tenait son assemblée générale et selon la tradition, un lieu emblématique avait été choisi pour accueillir les débats. Cette année, le choix s’est porté sur le château de Bouteville dont une grande partie des bâtiments a été restaurée par la Communauté d’agglomération du Grand Cognac que préside Jérôme Sourisseau. Le passé de cet édifice a été relaté par Jean-Paul Gaillard, incollable sur le sujet tant cette construction, majestueuse sur son tertre dominant la campagne charentaise, le fascine. Confidence : il n’est pas le seul !

|

| Le château de Bouteville |

|

| La cheminée Renaissance |

|

| Jacques Bouineau, Jacques Boucard, Pascal Even |

|

| A. Montigny a fait le point sur les fouilles archéologiques |

|

| Présentation du livre de Francette Joanne |

Cette rencontre s’est poursuivie par la visite du château et de l’église qui a connu bien des vicissitudes…

|

| Le château de Bouteville |

|

| Visite commentée du château par Jean-Paul Gaillard |

|

| Un pavé ancien représentant un cerf |

|

| La salle présentant des éléments architecturaux retrouvés lors des fouilles |

|

| Décors peints au XIXème siècle |

|

| Salle interactive où les différents propriétaires du château échangent leurs points de vue |